Guillermo Díaz-Plaja. La ventana de papel

Categoría (Cultura y democracia, Estafeta literaria, General) por Manu de Ordoñana, Ana Merino y Ane Mayoz el 25-11-2023

Tags : escoger-entre-silencio-exilio, España-orfeónica-frente-a-España-individualista, gramática-ciencia natural-igual-que-la-Botánica, grupo-intelectuales-catalanes-bilingües-insignes, Moral-conservadora-burguesía-española, supremacía-descriptor-sobre-narrador, todo-ensayo-es-una-autoetopeya, ventana-de-papel-ensayo-sobre-el-fenómeno-literario

Hace unos días, hurgando en una librería de viejo, encontré un librito que llamó mi atención. Su título, La ventana de papel, ya sugería que el contenido algo tenía que ver con las letras. Pero el nombre de su autor trajo a mi memoria aquel libro de texto que utilizábamos en el bachillerato —allá por los años cincuenta del siglo pasado— para estudiar la asignatura de literatura. Guardo de él un recuerdo inolvidable: además de herramienta fundamental para el aprendizaje de la materia, despertó en mí una viva curiosidad hacia la lectura, que se convirtió en afición grata y duradera, viva todavía hoy, sumido ya en los años postreros.

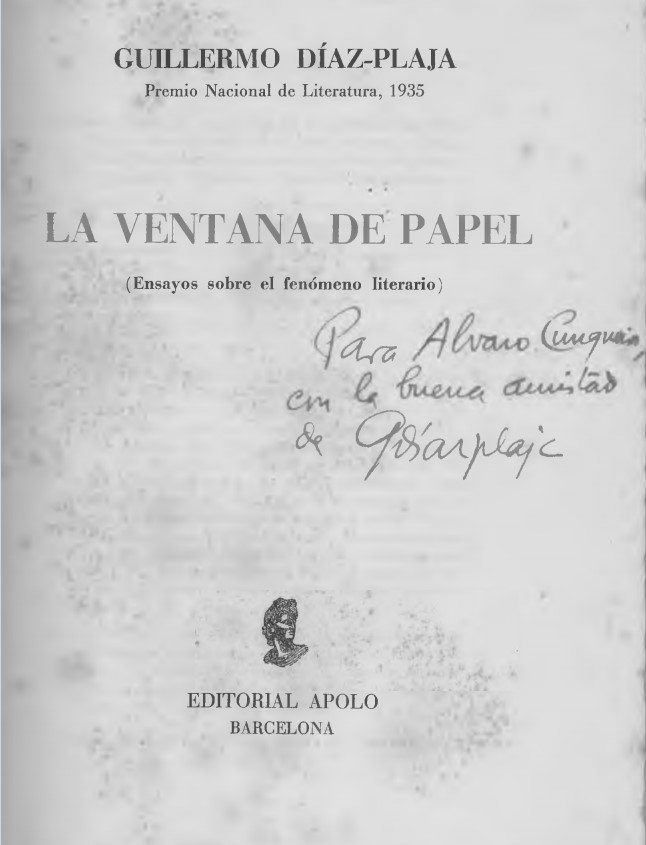

Portada del libro con una dedicatoria al escritor y periodista gallego Álvaro Cunqueiro

Guillermo Díaz-Plaja (1909-1984) nació en Manresa y murió en Barcelona, a los 75 años. Era hijo de militar, lo que le llevó a residir en diferentes ciudades españolas, hasta que en 1924 terminó el bachillerato en Gerona. Estudió Filosofía y Letras en Barcelona y se doctoró en Madrid (1931), con una tesis sobre la creación del lenguaje en el siglo XVI. Fue ensayista, poeta, crítico literario e historiador de la literatura española. Escribió en castellano y catalán sobre multitud de temas y dedicó buena parte de su vida a la labor pedagógica.

En 1932, fue profesor adjunto de Ángel Valbuena Prat en la Universidad de Barcelona y organizó el primer curso universitario sobre cine; en 1934, le nombraron director de arte dramático del conservatorio del Liceu; en 1935, catedrático del Instituto Jaime Balmes de Barcelona. Entonces, con apenas veintiséis años, ganó el Premio Nacional de Literatura con Introducción al estudio del romanticismo español.

El premio confirmaba su plena instalación en la vida cultural del país, con un pie puesto en el mundo académico y otro en la comunidad literaria, en un momento en que el vanguardismo se había sacudido los códigos estéticos de la etapa anterior y el surrealismo proponía desde el arte un “modelo revolucionario” que pretendía turbar el orden existente y sacudir la moral conservadora de la burguesía española.

Aquellos diez años previos al inicio de la Guerra Civil fueron para él de una intensa actividad creativa, en un contexto cultural vigoroso e independiente por el florecimiento de periódicos, revistas y editoriales que permitían la difusión de las últimas tendencias vanguardistas y las innovaciones sociales que el país pedía para recuperar el retraso secular que le separaba de Europa. En ese escenario, Díaz-Plaja destacó pronto como hábil ensayista. Con un estilo ágil y una prosa modernista, su carrera mediática fue fulgurante y llegó a ser considerado como uno de los valores más prometedores de la Ilustración catalana de la época.

En 1933, a bordo del “Ciudad de Cádiz”, participó en un crucero universitario por el Mediterráneo, promovido por Manuel García Morente, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid y discípulo predilecto de Ortega, con el objetivo de hermanar a estudiantes y profesores de las universidades españolas y plantear nuevas propuestas educativas. Participaron 190 personas, entre catedráticos, profesores y alumnos que posteriormente llegarían a ocupar lugares relevantes en la vida cultural española.

En Memoria de una generación destruida (1966), Díaz-Plaja reconocería la importancia capital que esta experiencia tuvo en su vida profesional. Su formación humanística le invitaba a poner en contacto diversas formas de cultura, así como las lenguas de diferentes países. En numerosas ocasiones —Historia General de las Literaturas Hispánicas, por ejemplo—, estableció los nexos entre autores, géneros y movimientos de las literaturas catalana y castellana, basándose en una aproximación comparativa, no muy frecuente en aquella época.

Su voluntad era unir y no separar. Él, que tenía una amplia red de amistades en la Península Ibérica, se impuso la tarea de establecer puentes de diálogo entre los intelectuales catalanes y castellanos, a través de encuentros, contactos y charlas. Su propia producción literaria basculaba entre esos mismos espacios. Tan pronto estudiaba los personajes señeros de la historia de España, como los hechos más notables de su Cataluña natal. Y escribía bien en su lengua materna —el catalán—, bien en castellano. Todo ello, permite situarle en el grupo de intelectuales catalanes bilingües insignes como Jaime Balmes, Pere Gimferrer, Carme Riera, Víctor Balaguer, Miguel Batllorí, Joan Maragall, Eugenio d’Ors, Josep Ferrater Moira y Jaume Vicens Vives.

Cuando estalló la Guerra, se mantuvo leal a la República y prestó sus servicios al gobierno legítimo en una batería de costa, aunque dedicado a tareas de carácter cultural. Hasta que, al finalizar la contienda, Díaz-Plaja tuvo que escoger entre silencio o exilio: se inclinó por el primero; creyó que era el camino menos malo para encauzar su vocación erudita. No debió ser una decisión fácil, tal y como recoge el historiador José Carlos Mainer en su libro La filología en el purgatorio:

“Un deber se me dibujó enérgicamente en el corazón. Quedarse. Quedarse, ¿para qué? ¿Para denostar a los que perdían? No hubiera sido piadoso. ¿Para exaltar a los que ganaban? No era necesario, ni hubiera sido elegante. Quedarse sencillamente para proseguir, para continuar (…). Tal designio alcanza a toda una generación que se inmoló a sí misma en su función de «puente». A esa misión no podían «renunciar quienes se educaron, liberalmente, en amplitud de criterio y en multiplicidad de elementos formativos, lo que implica que fuimos «quemados» antes y estamos condenados, acaso, a ser triturados después por los fanatismos que vengan ( …). Un panorama de conciencia abnegada que completa la certidumbre moral aportada por la admirable continuidad de una tradición: «No estuvimos solos sino en los primeros instantes. Cada día aprendíamos el nombre de un regresado ilustre: Azorín, Baroja, Menéndez Pidal, Marañón, Ortega. ¡Ya teníamos compañeros de camino! ¿Qué camino? El de ellos, es decir, el de todos. El del quehacer cotidiano para llenar los vacíos dejados por el exilio”.

El caso es que enseguida vuelve a la primera fila. En 1939, inicia su producción de postguerra con la publicación en 1939 de La ventana de papel (Ensayos sobre el fenómeno literario) —que ahora tenemos en nuestras manos—, un libro que responde a la concepción de ensayo con intención conciliadora, pero en el que se aprecia la angustia que le produce la adaptación al nuevo régimen: “El escritor que, en días aciagos, no tiene otro consuelo que el libro, el libro propio («los libros más queridos, los que se leen más, si no con la retina con el pensamiento, son los propios (…). Por eso, lo único que compensa la Obra es escribirla”.

El libro es una miscelánea de juicios literarios y opiniones sobre sus autores preferidos: dice que Flaubert es acaso el único que ofrece unidas la descripción y la narración, conservando los mejores y más exquisitos cuidados para la primera y el sentido más exacto para la segunda; hace un encendido elegio del Modernismo como un movimiento general de renovación estética y no una mera subversión del orden de versificar; sobre Gabriel Miró, destaca la supremacía del descriptor sobre el narrador, del estilista sobre el animador de tipos humanos; también elogia el esperpentismo de Valle-Inclán; califica a Pío Baroja como novelista de torrentera, de arroyo revuelto pero vertiginoso, la antípoda del escritor moroso; realiza un análisis agudísimo de la actitud espiritual de Erasmo; revela la faceta poética del libertador José Martí; y alaba el vanguardismo de Jean Cocteau y su variada creación artística.

El capítulo más largo lleva por título “El escritor y su obra” y es, al mismo tiempo, el más revelador. A través de treinta versículos de corta extensión, Díaz-Plaja nos descubre su sensibilidad ante la génesis del ensayo: “Todo ensayo es una autoetopeya (…). Es preciso, primero que todo, sentirse problemático y distinto. Es imposible buscar al ensayista entre los espíritus uniformados por educación o vocación (…). Todo ensayista es, en este sentido, un hereje de la unidad. Se sabe diverso y necesita el autoconocimiento de su yo”. Y lanza una alerta: “No nos fiemos de los eruditos. Fingen una modestia que no sienten. Todo lo contrario: les posee un orgullo satánico, porque piensan siempre en el terreno de los hechos comprobados”.

En cuanto a la Gramática, dice que “es una ciencia natural, igual que la Botánica. Intenta estudiar y clasificar unos ejemplares que previamente se han producido sin saber los porqués, por encima del hecho mismo de su existencia. Los hechos nuevos obligan al gramático a rectificar sus cuadros clasificatorios, en virtud de su propia vitalidad (…). Por tanto, el gramático no puede dividir el lenguaje según una norma rígida que excluya las formas vivas inadaptadas, sino que debe dirigir sus esfuerzos al lenguaje como ente vivo, para arrancarle sus “constantes” científicamente” (…). Con ello queda patente la necesidad de explicar el lenguaje antes que al Gramática”.

El último capítulo “Lección de primero de octubre” recoge lo que solía decir a sus alumnos el primer día de clase: “La literatura es inútil. Cuiden, sin embargo, de no olvidar la utilidad de lo inútil y piensen que solamente por la cantidad de cosas inútiles que se conocen se calibra el grado de una civilización. Y lo que se llama “progreso” no consiste sino en la sucesiva adquisición de una serie infinita de hábitos superfluos. Apoyad bien los trampolines —¡oh, eruditos”—. Pero después —¡oh, poetas!—, saltad”.

El libro podía parecer inocuo y ser interpretado como un brindis de buena voluntad para una avenencia de modales. Pero algunas afirmaciones eran demasiado atrevidas para los tiempos que corrían: citar a Maragall en catalán, o confirmar la fuerte personalidad de una «España orfeónica» frente a una “España individualista” era una osadía. Y defender la existencia de varias realidades lingüísticas y culturales en la Península y añadir que “hay literaturas catalana, gallega, vasca, además de la de Castilla”, tuvo que parecer un sacrilegio, en aquel clima de fervor patriótico sometido al lema sacrosanto: ¡Una, Grande y Libre!

En un artículo publicado en la Vanguardia el 20 de mayo de 2009, Jordi Amat escribía lo siguiente con motivo del centenario de su nacimiento:

“Mientras publicaba sus primeros poemas y asistía a la edificación de la nueva sociedad literaria, creyó que, con el régimen, además del Instituto del Teatro y la cátedra universitaria, dirigiría un Instituto de Estudios Mediterráneos desde el que difundiría su permanente utopía: el hispanismo concebido como pluralidad transhistórica en el que todas las voces suman. Pero no fue lo que soñó ni logró la cátedra, abortando la posibilidad de crear escuela. En una España que decía refundarse en principios de pureza imperial, su audaz El espíritu del Barroco (1940) no fue bien leído: la interpretación sobre la matriz judaica del barroco era una heterodoxia excesiva”.

En 1941, publica Tiempo fugitivo en el que aparenta un regreso al orden —junto a una implícita defensa del ensayo como forma de la libertad espiritual y la reconstrucción de la cultura—, con una loa a Primer libro de amor, de Dionisio Ridruejo; un aplauso a Giménez Caballero que acaba de obtener el Premio Internacional del Fascismo por su libro Roma Madre; una referencia a Eugenio Montes, otro mosquetero del fascismo intelectual, autor de El viajero y su sombra; y un vítor a Luys Santa Marina, que ha publicado una biografía sobre Cisneros.

Mucho se ha hablado de la claudicación de Díaz-Plaja ante el triunfo del franquismo, pero, ¿había otras opciones? Merece la pena leer lo que escribió el autor en 1972, cuando publicó El intelectual y su libertad:

“¿Por qué —me pregunto una y otra vez— la entrega a la defensa de los valores de la cultura se considera como sospechosa de escapismo o evasión? La cultura fue, desde el siglo XVII, sinónimo de ánimo libre, de rechazo de la esclavitud. Los pueblos —decían los filántropos de esta época— son tanto más felices cuanto más cultivados; cuanto más lejos se encuentran de la ignorancia y del fanatismo. Hoy se exige, se nos exige, además, una militancia política; una explícita formulación de dogmas sociales y económicos. Pero al hacer esta declaración, ¿no abjuramos de una parte de nuestra libertad para someternos a la férrea batuta del dirigente político?”

Está claro que hay un Díaz-Plaja anterior y posterior a la guerra civil. Su posibilismo sufrió enormes desengaños y desaires; no pudo evitar “ir tejiendo cierta dosis de amargura” y asentando la convicción de formar parte de una “generación destruida” pero afortunadamente nunca perdió su habilidad para conversar, para conciliar, para limar asperezas, su humor y su ironía, así como la sutileza y asertividad para ejercer una eficaz pedagogía al explicar a los forasteros “la realidad cultural, lingüística e histórica de Cataluña”.

Un siglo después de su muerte, la figura de Guillermo Díaz-Plaja ha sido engullida por el tiempo. Nunca gozó del favor de los gerifaltes de entonces y una parte de la sociedad catalana lo tildaba de “colaboracionista”. A pesar de la extensión y variedad de su obra —escribió más de doscientos títulos, entre libros de divulgación, didáctica, poemarios, ensayos y antologías—, de su notable aporte a la difusión y enseñanza de la lengua y literatura española y de la amplia nómina de premios obtenidos y cargos ocupados a lo largo de su vida, su recuerdo tan solo pervive en la memoria de los que estudiamos el bachiller en la posguerra y descubrimos la literatura a través de sus magníficos libros de texto. Triste final para quien fue un intelectual comprometido con el ideal de acercar la educación a todos los españoles y perseguir la confluencia de dos culturas que, si entones estaban afrontadas, hoy padecen un conflicto arduo y de difícil solución.

Hoy, gracias al trabajo de sus hijas, Guillermo Díaz-Plaja tiene una biblioteca y una web que conviene conocer guillermodiazplaja.com, albergadas en la Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Es muy interesante visitarla y ver las posibilidades que ofrece hoy para tantos interesados en ese tiempo gris en que solo los voluntariosos salieron adelante.

Agradezco la periódica llegada de los artículos de «Ser escritor», una página de la que se aprende mucho y bien.

Muchas gracias y cordiales saludos.

Intento leerte y no siempre lo consigo por ser lectura compleja y larga. No llegué a estudiar bachiller por circunstancias familiares, pero aun asi me atrevo a escribir mis sensaciones. Me gusta la dia de creer que mis trabajos puedan ser un ensayo. Gracias.

Lo que queda de las palabras inteligentes a través del arte verbal, consolida en el futuro a quien concibió la literatura como la permanencia de la memoria en el ensayo que incomoda a los necios. Pensar escribiendo siempre será más entretenido que pensar filosofando; ambos se complementan, remueven los secretos del silencio y dejan palpitando las acrobacias de la imaginación. Viva don Guillermo Díaz-Plaja.

Hay que traer al presente a quienes tanto aportaron a la cultura en el siglo XX. El legado de Diaz Plaja es incuestionable.

Admiro a Díaz-Plaja con la profunda devoción a la que me instan los que huyen todo lo posible del panfleto.